Accordance ARAID M6M2

PCIe4.0 x8 m.2 NVMe 搭載 ハードウェアRAIDユニット

Product Image

アコーディオンUI を使用しております。 アイコン 見出し を クリック する事でコンテンツが開閉をします。

本製品は、発表はされておりますが販売開始しておりません。

製品説明と特徴

OS搭載の標準Driverで認識されるハードウェアRAIDユニット

従来のARAIDではすでにストレージに要求されるパフォーマンスにこたえることが難しくなってきていました。

そんな中でパソコン側の接続を PCIe4.0 x8 とし Broadcom 製コントローラを搭載した製品として

出来上がったのが ARAID M6M2 という製品です。

搭載するストレージはm.2のものでありながらフロントからの着脱もできるRAID製品となっており、

RAID1 ミラーリング環境での稼働性の増加や RAID0 時のパフォーマンス要求 の両方にこたえられる

製品となっております。

小さくても性能は高い専用RAIDコントローラ搭載

RAID 0 1 に対応した製品となっており、Broacom製の専用コントローラを搭載しています。 マザーボードのUEFI上で操作できるRAID構築メニューでPCIexpress x8 に対応していれば Biffuercation への対応は飛鳥ありません。

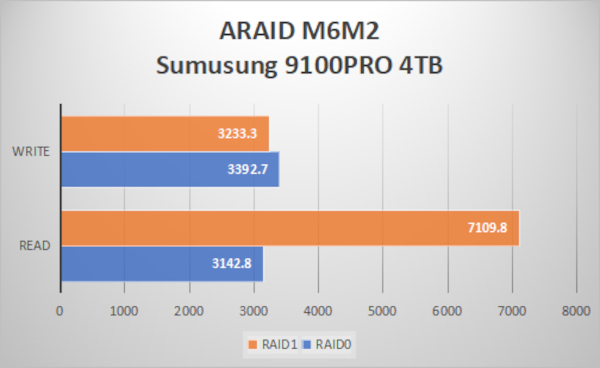

ベンチマーク

ARAID M6M2 とは

より放熱性の高い新筐体となり、筐体自体にも高効率のFANを搭載し製品の冷却と、搭載するm.2 SSD の冷却の 両方を行えます。

PCI Express 4.0 への対応

搭載ストレージは PCIe 4.0 のm.2 SSD まで対応となります。

それにより大幅なパフォーマンスの向上につながりました。

単一での認識にも対応

変わらない特長として、

ARAIDでRAID1を構成した場合に限り、ARAIDから取り外しても

RAID機器を介さずともHDD/SSDとして認識をすることができます。

稼働性を高めるためのARAID製品ではありますが、ARAID自体のトラブルで

搭載ストレージに問題がないときにも配慮した優れた機能になっております。

RS232c接続が可能なポートも実装。 USBないしはRS232cのどちらかで接続をし 専用ユーティリティを 使用することで、本体のステータスなどの情報を拾うことができます。

全数出荷前検査

聖仁商事ではARAID製品の出荷時に全数検査を実施しております。

Build・認識の確認を実施しておりますので、出荷にお時間をいただく場合もございます。

お急ぎの場合は事前にご相談ください。 迅速に対応いたします。

製品仕様 ARAID M6M2

| 型番 | ARAID M6M2 | |

| 製品名 | ハードウェアraidコントローラ搭載 HDD/SSD搭載用RAIDユニット | |

| 製品コード | ||

| カラー | 黒 / 白 | |

| 使用スペース | 5インチベイx1 | |

| 対応ドライブ | m.2 SSD | |

| RAIDレベル | RAID Level 0, 1 | |

| 内蔵インターフェース | NVMe m.2 | |

| 接続インターフェース | PCI Express x8 | |

| 転送レート | 内蔵デバイス共に64Gb/s | |

| FAN搭載 | 4Cm x 1 | |

| 本体搭載機能 | Hotswap, Auto Rebuild, USB to RS232c コンバータ,RS232c | |

| マネジメント機能 | マネジメントポート:RS232C or USB2.0 マネジメント表示:LCD マネジメント操作:ボタン,ディップスイッチ |

|

| HDDフェールアラーム | LED | |

| サイズ(L x W x H) | 165mmx146mmx43mm | |

| 重量 | 500g | |

| 消費電力 | 約2.84W ※本体のみ | |

対応 OS

|

対応 OS |

|

Windows 10 22H2 以降, Wndows 11 23H2 以降 ,

|

ドキュメント

|

メーカ 公開資料 マニュアル |

|

代理店 ( 聖仁商事 ) 公開資料 日本語マニュアル |

|

日本語マニュアルに関しては、パスワードロックがかかっております。 購入ルートの確認をいたしますので、お手数ですが お問い合わせフォーム の 圧縮ファイルのパスワードについて からお問い合わせください。 ※製品 シリアルNO が必要になります。

当社からご購入のお客様に向けての配布資料となっております。

areca 製品に関しては、ネットワーク接続によるユーティリティでの操作がメインです。

|